8h15. Pendant que je prends mon café, un SMS m’alerte : des dizaines de CRS à l’Annexe, sur le toit et dans la rue.

8h15. Pendant que je prends mon café, un SMS m’alerte : des dizaines de CRS à l’Annexe, sur le toit et dans la rue.

Ce n’est pas totalement une surprise, après les perquisitions au Massicot et au Moulin, à Ivry, hier soir, et surtout après les assignations à résidence de juristes et militants liés à la coalition climat, mais tout de même. L’Annexe, au Pré-saint-Gervais, ils ont une réputation de Bisounours. Il faut chercher ailleurs les Black blocks… Les habitants ont même signé un accord avec le propriétaire, qui est tombé des nues quand ils lui ont annoncé l’opération.

J’essaye d’avoir plus d’information par téléphone, mais bien entendu plus personne ne répond. Je décide d’aller voir sur place.

Bien avant d’arriver sur place, je croise deux gendarmes, mitraillettes en bandoulières, à un angle de rue. Je passe sans rien dire. À la rue suivante, deux autres gendarmes me demandent où je vais. J’explique que je vais voir un ami, ce qui leur suffit. Ils faut juste que je marche sur le trottoir de droite.

Plusieurs camionnettes de gendarmerie sont stationnées devant le bâtiment, mais le gros du dispositif n’est pas là. Je m’approche, mais suis rapidement repoussé jusqu’au pâté de maison suivant.

J’ai pu passer sans problème, mais en théorie toutes les rues du quartier sont bloquées, même pour les piétons. De nombreuses mères de familles, avec leurs poussettes, sont obligées de faire des détours, même pour s’éloigner du lieu… D’autres passent sans trop de problème, avec la même consigne de ne pas changer de trottoir. Même pas de discrimination là-dedans, juste une grande désorganisation et des ordres contradictoires. J’essaye tant bien que mal de rassurer les passants qui demandent ce qui se passe. Il faut dire que le gendarme en charge fait tout l’inverse « c’est une opération en lien avec les évènements, nous sommes là pour vous protéger. » C’est sur que ça doit être rassurant de voir son quartier quadrillé par des hommes en armes.

Pour les voitures, de toutes façon, la dizaine de véhicules banalisés de la police bloque tout passage, ce qui énerve les voisins, d’ailleurs. Le camion de déminage bloque un homme devant aller au travail. Il s’énerve tellement que j’ai peur qu’il se fasse embarquer, mais non. Il décide finalement de partir au travail en transport en commun. Un bon point pour l’environnement. Une journaliste de l’AFP s’enquiert de la situation auprès d’un gendarme, puis s’en va et passe sans s’arrêter devant les soutiens et habitants qui patientent. Au moins, le journaliste de Médiapart aura la décence de leur demander un témoignage une fois l’opération terminée.

Petit à petit, un groupe se forme et nous sommes une dizaine à attendre à l’angle de la rue. Trois habitants qui étaient partis travailler avant l’intervention sont revenus et se présentent aux forces de l’ordre. Ils sont séparés de nous, contrôlé et aligné contre le mur d’en face, toujours surveillés par des gendarmes l’arme en bandoulière.

Une voisine, dont la voiture est également bloquée par le dispositif, s’approche d’un gendarme pour avoir des infos, puis discute quelques temps avec nous. À ce moment, ordre est donné de nous encadrer pour procéder à un contrôle d’identité. Elle se retrouve avec nous bien malgré elle quand nous rejoignons les trois habitants sur le trottoir d’en face.

Les femmes ont même droit à une palpation de sécurité et fouilles de leurs sacs par une policière. Curieusement, les hommes ne sont pas concernés. On ne me demande même pas d’ouvrir le sac que je porte en bandoulière. Pourtant, ce n’est pas le nombre de policier qui manque pour s’occuper de nous ! Nous sommes néanmoins filmés sous toutes les coutures par deux personnes, le visage dissimulé par une écharpe. J’essaye de faire le selfie #FiersdelaFrance avec l’écusson d’un CRS, mais il ne veut pas. On ne peut plus compter sur la police, dans ce pays…

Nous patientons ensemble dans le froid la fin de l’opération. Les soutiens continuent à arriver, avec des pains au chocolat, qui sont soigneusement examinés par la gendarmerie. On plaisante sur « l’attroupement interdit » qu’ils nous obligent à former. Petit à petit, la police sort du bâtiment. D’abord les deux chiens et leurs maîtres, puis une grosse escouade de civils, qui s’en vont visiblement préparer une nouvelle perquisition ailleurs.

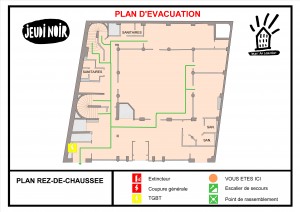

Une impressionnante quantité de CRS sort ensuite et s’aligne en colonne dans la rue. En plus de leurs protections habituelles, ils portent des protections blindées pliantes et des armes d’assaut type FAMAS pour certains. Enfin, la musique retentit aux fenêtres tandis que les derniers civils en gilet pare-balle sortent du bâtiment, et nous sommes autorisés à rejoindre nos amis à l’intérieur, un peu plus de deux heures après le début de l’opération. Finalement assez court pour fouiller un bâtiment de près de 2500m2.

L’heure est au bilan à l’intérieur. La motivation officielle est le soupçon de troubler l’ordre public pendant la COP21. Le responsable sur place de l’opération reconnait qu’il ne connaissait même pas le bâtiment il y a deux jours. Première certitude, les policiers n’ont embarqué personne, n’ont assigné personne, et fait signer un papier disant qu’ils n’avaient rien trouvé. On vérifie quand même que rien n’ait disparu, notamment le matériel informatique, mais tout semble là. Certaines chambres n’ont même pas été visitées !

La porte d’entrée a bien entendu été fracturée, et quelques meubles renversés à l’intérieur. Plus surprenant, dans la pièce qui accueille une petite salle de répétition, le rideau de scène a été consciencieusement lacéré au cutter. Il suffisait pourtant de passer par le coté ! Ce qui a le plus attiré l’attention des forces de l’ordre était visiblement le grand calendrier des évènements prévus de la COP21…

Au final, près de 250 gendarmes, policiers de différents services ont été mobilisés pour cette opération. De quoi sérieusement remettre en question l’argument que les forces de l’ordre ont autre chose à faire que d’encadrer des manifestations. Après tout, on autorise bien les spectacles, rencontres sportives…

On peut s’étonner des motifs de cette perquisition, et des autres identiques. On est très loin de l’antiterrorisme. Faire peur ? S’il y avait en effet quelques personnes prêtes à braver l’interdiction de manifester, leur détermination n’en est que renforcée. Et d’autres, alertées par ces gesticulations de la police et du gouvernement, les rejoindront, bien au delà de « l’ultra gauche » crainte.

Je ne m’en fais pas pour mes amis, qui pour la plupart en ont vu d’autre. Mais pour ceux qui n’avaient jamais eu affaire à la police, et notamment les populations musulmanes ou assimilées, qui souffrent déjà des discriminations et des rétorsions de certains, quel effet peut faire ces perquisitions ? Entendra-t-on un jour ces analystes parlant, non seulement du bilan nul sur le plan opérationnel de ces perquisitions déconnectées des attentats, mais de l’effet contre-productif accentuant les tensions ?

Edit du 28 novembre 2015 : Courte vidéo prise à l’intérieur pendant la perquisition :

L’

L’

Le sénateur Dallier demande au gouvernement ce que celui-ci compte faire pour censurer les sites Internet qui diffusent des « guides du squatteurs ». Ces guides, en effet, donneraient des conseils pour l’organisation de la vie quotidienne dans le squat, et même des procédures à suivre pour « préparer sa défense ».

Le sénateur Dallier demande au gouvernement ce que celui-ci compte faire pour censurer les sites Internet qui diffusent des « guides du squatteurs ». Ces guides, en effet, donneraient des conseils pour l’organisation de la vie quotidienne dans le squat, et même des procédures à suivre pour « préparer sa défense ».